© DR

© DR

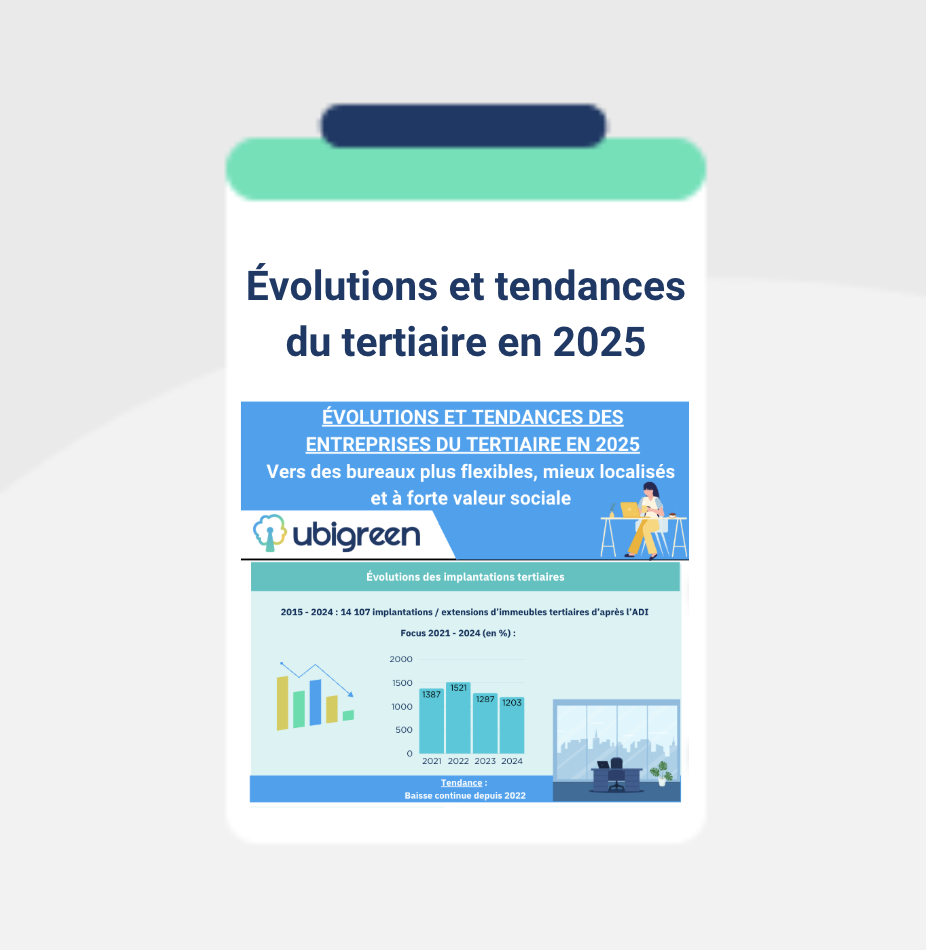

Avec le développement des objets connectés et de l’intelligence artificielle, le bâtiment responsable intelligent est appelé à devenir un « être familier » avec qui on peut dialoguer à partir de son smartphone, une entité capable de reconnaître votre visage, vos mouvements, et d’apporter plus de confort, de sécurité et de services, dans une persp...

Continuez votre lecture en créant votre compte et profitez de 5 articles gratuits

Pour lire tous les articles en illimité, abonnez-vous